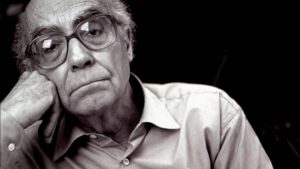

На одной из улиц Лиссабона мы случайно набрели на необычный дом с каменными шипами и несимметрично расположенными окнами. На его фасаде выделялся внушительный портрет Жозе Сарамаго, а образы героев из его книг заполняли оконные проёмы. Фонд Жозе Сарамаго – бесспорно, самого известного португальского писателя современности — одного из моих любимых авторов.

На одной из улиц Лиссабона мы случайно набрели на необычный дом с каменными шипами и несимметрично расположенными окнами. На его фасаде выделялся внушительный портрет Жозе Сарамаго, а образы героев из его книг заполняли оконные проёмы. Фонд Жозе Сарамаго – бесспорно, самого известного португальского писателя современности — одного из моих любимых авторов.

Его «Евангелие от Иисуса» стало для меня, в своё время, настоящим откровением. На протяжении многих лет, я внимательно следила за его творчеством, выискивая и прочитывая практически всё, что выходило на русском языке. Что-то нравилось безоговорочно, что-то вызывало протест и раздражение, но, неизменно, было интересно. Для меня его книги были всегда желанной и искомой встречей с умным, думающим и эрудированным собеседником – другом. После его смерти, в 2010 году, в моем отношении к Сарамаго появилось чувство сожаления и досады. В своих произведениях он говорил о далеком прошлом, о недавнем прошлом, о возможной реальности, о религии и вере… Была в нем и мудрость, и наивность, категоричность и сомнения, ирония и сарказм, необычность подхода и восхитительный стиль ( присущий только ему и им же созданный). Я всё время ждала, что ещё немного, и он обратит внимание на сегодняшние реалии, на грядущее, на будущее… От этого, глубоко уважаемого мной, человека я ждала какого-то прорыва в видении, в понимании, которого не произошло. Его смерть лишала меня последней надежды, и это разочаровывало. Даты его жизни 1922 – 2010 определили его нишу в истории и в литературе – двери клетки захлопнулись, и он навсегда остался поклонником коммунизма, борцом за права человека, атеистом … таблички, таблички, таблички…

В любом случае, мне хотелось отдать дань любви и уважения этому человеку и пропустить этот фонд-музей я не могла. И ещё… у меня теплилась надежда развеять мои сомнения и досаду.

В любом случае, мне хотелось отдать дань любви и уважения этому человеку и пропустить этот фонд-музей я не могла. И ещё… у меня теплилась надежда развеять мои сомнения и досаду.

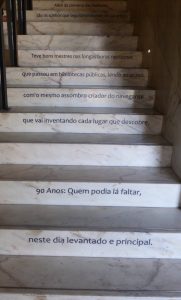

В холле фонда-музея приглушённый свет, направленный на ступени, ведущие вверх на второй этаж. На каждой ступеньке – цитаты из Сарамаго.

В кассе мне дают входные билеты, а уплатить просят на последнем этаже в магазине- библиотеке (у меня нет наличных, а аппарат для карточек не работает). «Не торопитесь, посмотрите всё, а уплатить сможете в конце» — говорит нам девушка в кассе.

библиотеке (у меня нет наличных, а аппарат для карточек не работает). «Не торопитесь, посмотрите всё, а уплатить сможете в конце» — говорит нам девушка в кассе.

Я спрашиваю её, какое основное назначение этого фонда и она, с явным удовольствием, рассказывает нам, что этот центр был создан ещё при жизни Сарамаго как центр защиты прав человека, а после его смерти стал также официальным музеем Сарамаго и библиотекой его произведений, издаваемых фондом. Она предупреждает мой вопрос по поводу цитат на ступеньках и говорит, что в библиотеке мы сможем найти переводы и всю необходимую информацию на английском.

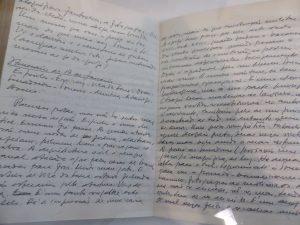

Мы поднимаемся наверх по ступеням-цитатам и попадаем в залы, заполненные книгами Сарамаго на всевозможных языках, фотографии различных этапов его жизни, раскрытые рукописи… Мне очень любопытно посмотреть на его особую орфографию, точнее отсутствие оной. Всё так и есть: мысль течет, не прерываясь, практически, никакими знаками препинаний, не растрачиваясь на заглавные буквы…феномен… при этом легкость понимания и чтения (это, естественно, по читательскому опыту, а не зрительному восприятию – португальский мне недоступен). Как же нужно уметь сформировать мысль, чтобы она не нуждалась во вспомогательных подпорках?

Мы поднимаемся наверх по ступеням-цитатам и попадаем в залы, заполненные книгами Сарамаго на всевозможных языках, фотографии различных этапов его жизни, раскрытые рукописи… Мне очень любопытно посмотреть на его особую орфографию, точнее отсутствие оной. Всё так и есть: мысль течет, не прерываясь, практически, никакими знаками препинаний, не растрачиваясь на заглавные буквы…феномен… при этом легкость понимания и чтения (это, естественно, по читательскому опыту, а не зрительному восприятию – португальский мне недоступен). Как же нужно уметь сформировать мысль, чтобы она не нуждалась во вспомогательных подпорках?

К своему удивлению, отмечаю книги, названия которых мне не знакомы – меня это радует – значит, не всё ещё исчерпано…

Поднимаемся на следующий этаж: библиотека и магазин издательства фонда. Меня беспокоит вопрос оплаты, и я устремляюсь к единственному находящемуся здесь человеку – мужчине лет 50+: «Здравствуйте, я должна Вам уплатить за билеты».

— Не торопитесь, Вы можете уплатить в конце – улыбается он.

— Нет, хочу сейчас! Мне этот долг мешает! – говорю я вполне серьёзно.

Уплатив свои 9 евро за 3-х посетителей, чувствую себя вольготней и приступаю к главной цели своего визита: узнать и понять как можно больше.

— Расскажите мне, пожалуйста, об этом месте.

— Это библиотека и книжный магазин, содержащий книги, выпущенные издательством фонда Сарамаго – его книги, в основном… Вы знакомы с его творчеством?

— Да, он один из моих любимых авторов.

— А что Вы думаете по поводу «Евангелие от Иисуса»?

— Думаю, что это лучшее, что у него есть – для меня, Сарамаго начинается с этой книги.

— А «Каин»?

— А «Каин» — достойное завершение начатого. С чем-то согласна, с чем-то не очень, но… «снимаю шляпу»… Он остался верен себе и последователен!

— У нас тут кроме книг, есть два фильма по его произведениям. Вам они знакомы?

Я поворачиваюсь по направлению его взгляда и вижу две афиши фильмов: «Слепота» и «Враг». Оба фильма мне знакомы и у меня даже есть, что сказать по этому поводу (поразительно! )

— «Слепота», по- моему, очень уступает книге. Знаю, что Сарамаго принимал некое участие в его создании, но мне он кажется слабым – книга много глубже. «Враг» — фильм потрясающий, но книга называется «Двойник» и это меняет всё… Его, с большим трудом, можно назвать экранизацией. Вполне самостоятельное произведение.

Кажется, я прошла экзамен и мужчина, широко улыбаясь, покидает свое рабочее место и подходит к столу, на котором разложены несколько экземпляров неизвестной мне книги Сарамаго «Алебарда».

— «Каин» был последней законченной и напечатанной книгой Сарамаго, при жизни, но он продолжал писать до самой смерти и у него осталась начатое произведение, всего 3-и главы, под названием «Алебарда». Алебарда – это вид холодного оружия – объясняет мне мужчина – такое оружие и многие другие виды производились на оружейной фабрике, в одном из районов Лиссабона. Эта фабрика продолжала работать много лет, даже во времена второй мировой войны, если я не ошибаюсь. Книга только в самом начале, но мы решили её издать, в его память, со статьями других авторов и иллюстрациями Гюнтера Грасса.

— Гюнтер Грасс? – переспрашиваю я – Он же писатель…

— Да, но видимо и художник… — немного подумав, отвечает мне мой рассказчик – все, кто, вошёл в этот сборник, были большими поклонниками Сарамаго.

— А о чём эта книга?

— Кто может знать о чем? Книга только зарождалась в его голове… наверно о фабрике, о людях, о войне…

— Простите, но тогда мне больше нравится идея, что он закончил «Каином».

Мы улыбаемся друг другу, как заговорщики – наша беседа вошла в своё естественное русло и потекла полноводной рекой.

— Это не единственная книга, которую фонд выпустил после его смерти – с интригующей улыбкой, объявляет мужчина, беря с полки и протягивая мне, ещё одну книгу Сарамаго с незнакомым для меня названием: «Skylight» (позволю себе перевести это как «Стеклянная крыша»). У этой книги очень интересная история. Сарамаго написал её в самом начале своей карьеры в 1953 году, отправил в издательство и она пропала… Ни ответа, ни привета…

После этого больше 25 лет он вообще ничего серьёзного не писал, так, по мелочам, репортажи в газетенках, да всевозможные чисто технические работы. А в 1977 году он выпустил свой первый крупный роман — «Поднявшиеся с земли», уже в новом стиле, и, вдруг, получил признание.

— Я очень не люблю этот роман – пренебрегая всеми правилами приличия, спешу сообщить я — слишком напоминает «Мать» Горького и явно имеет политическую окраску, не смогла себя заставить даже дочитать его. Вам знакомо это имя – Максим Горький?

Мужчине явно неловко, то ли от моей резкости, то ли от явного незнания «великого писателя» Горького, то ли за Сарамаго…

— Нет, но я слышал что-то об этом, да Сарамаго никогда и не скрывал своих взглядов… По крайней мере, он был искренен и честен в том, во что он верил. Даже если это было ошибочно.

— Да, в «Слепоте» у него есть что-то похожее: Если я искренен сегодня, какое мне дело, что завтра буду раскаиваться… — иду я на попятную…

Волна улеглась и мой рассказчик продолжает: «Воодушевлённый первым успехом, Сарамаго пишет следующую книгу «Воспоминание о монастыре» или в некоторых переводах «Бальтазар и Блимунда», повествование разворачивается на фоне строительства монастыря в Мафре в начале ХVIII века и уже после этой книги становится признанным автором.

— Я люблю эту книгу. Странно, что после «Поднявшихся с земли» он сразу вышел на такой уровень мистики и поэтичности. Не хочу перебивать, но как всё это связанно с книгой в моей руке «Skylight»? Боюсь, мы отплывём слишком далеко от темы (к обоюдному удовольствию… что скрывать?), а Вы меня заинтриговали…

— Да, конечно! Как только Сарамаго стал заслуженным и популярным писателем, вдруг, объявилась пропавшая книга. Появился редактор издательства, сам своей персоной, и предложил её издать. По словам жены Сарамаго, он отбросил рукопись в сторону, даже не глядя и сказал, что, при его жизни, она напечатана не будет. Правда, по поводу «после смерти», ничего сказано не было…

— Вы считаете, что печатать её сейчас правомерно? Она ведь, скорее всего, слабее всего того, что он писал позже.

— Наверно Вы правы… С другой стороны, это возможность познать ещё одну грань автора, да и путь становления может быть интересен, сам по себе… Сейчас идет подготовка к спектаклю по этой книге.

— Сарамаго жил в Лиссабоне?

— Нет, он не мог здесь жить после выхода в свет «Евангелие от Иисуса». Португалия слишком католическая страна. Он не мог тут оставаться и переехал жить в Испанию на остров Лансерот.

— Странно, после прокоммунистической книги – получил известность, а после иного взгляда на историю Христа, должен был покинуть Португалию… В Португалии сильны коммунистические идеи? – любопытствую я.

— Да нет – пытается «откреститься» мой собеседник – он вызвал скандал дважды… просто, второй раз, было уже чересчур… Он никогда не был удобным человеком и не всегда прав, но…

— Португалия может гордиться такой личностью – тороплюсь опередить его я, хотя внутри у меня, брыкается во все стороны, вопрос, на который мне надо получить ответ и, именно, здесь, в этом месте. Я начинаю издалека: «Я думаю, есть писатели провидцы, которые могут улавливать тенденции, намеки грядущего, опасности, подводные рифы и видеть будущее (как Бредбери, Уэльбек…). По моему, Сарамаго, при всем моём уважении к нему, не обладал этим даром. Он жил мерками и понятиями уходящего мира, в этом он был блестящ, но мир не стоит на месте, а он так и остался в протестах прошлого. Я это называю моралью «Хижины дяди Тома». В том конфликте всё ясно – где добро, где зло, на чьей стороне правильно стоять… Другое дело…» — как перед прыжком в воду, задерживаю дыхание: «… другое дело такой конфликт как палестино–израильский, например, где всё перепутано, кровоточит, разрывает душу, разрушает семьи с обеих сторон…»

Я вижу, как мой собеседник отводит взгляд: «Я знаю о чём Вы… Он был категоричен и это не делало ему чести… мне жаль. Он был художник, Вы, наверно, правы – не провидец. И ещё он был пессимист – будущее ему виделось не радужным… Может по этому ему не хотелось смотреть в ту сторону?»

Мы говорим на английском, у моего собеседника родной язык португальский, у меня – русский. Мы можем продолжать нашу беседу часами – у нас общий язык, мы понимаем друг друга на полусловах, на полутонах. Мы общаемся на уровне взглядов и ассоциаций…

Настойчиво звонит телефон, но мы не можем прервать наш разговор. Я пытаюсь сказать, что он может ответить, что я подожду, но он отмахивается от телефона и мы продолжаем разговор.

Он подзывает меня к окну: «Вот там на улице, видишь, масленичное дерево. Его привезли из тех мест, где родился Сарамаго. Его пепел захоронен под ним…»

И тут меня просто озаряет! В последнем романе Меира Шалева «Вышли из леса две медведицы», одного из любимых моих израильских писателей, один из героев, идёт по жизни, в сопровождении своего дерева, которое он перевозит на большой арбе, заполненной землёй. Я рассказываю эту историю и вижу, по реакции мужчины, что имя Шалев для него привычно и знакомо.

— Вы были лично знакомы с Сарамаго? – спрашиваю я его напоследок.

— Нет, я пришёл позже, после его смерти. Я читал все его книги и хотел знать больше, хотя далеко не всегда был с ним согласен…

— Португалии есть чем гордиться – опять говорю я – не многие страны могут похвастаться такими титанами в наше время. Огромное Вам спасибо за разговор, за рассказ.

— Ради таких разговоров и встреч стоит жить… — говорит он — Вам спасибо…

И опять, это странное ощущение неизбежной потери, расставания и света…

*****

Выходим на улицу. Я направляюсь к дереву, под которым похоронен Сарамаго. Около дерева какие-то люди, то ли бездомные, то ли безработные, то ли прости бездельники. На дереве весит чья-то куртка. Я подхожу ближе и спрашиваю, можно ли убрать куртку – хочу сфотографировать дерево и табличку. Мужичок, лет эдак 70+, услужливо, убирает куртку и задумчиво произносит: « Сарамаго! Мой дедушка… 5 евро…»

Выходим на улицу. Я направляюсь к дереву, под которым похоронен Сарамаго. Около дерева какие-то люди, то ли бездомные, то ли безработные, то ли прости бездельники. На дереве весит чья-то куртка. Я подхожу ближе и спрашиваю, можно ли убрать куртку – хочу сфотографировать дерево и табличку. Мужичок, лет эдак 70+, услужливо, убирает куртку и задумчиво произносит: « Сарамаго! Мой дедушка… 5 евро…»

Я напрягаю все свои интеллектуальные способности, пытаясь соединить эти слова в смысл и, должна сознаться, что раз эдак на третий, начинаю понимать, что с меня тянут деньги за право фотографировать. Я смотрю на этого ухмыляющегося старикашку и говорю, без тени улыбки: «Ты уверен, что это твой дедушка?» «Что за вопрос?» — отвечает он, с гордо поднятой головой. «Не вопрос» — отвечаю я – «Только, это мой дедушка!» «Правда?» — на полном серьёзе.

— Конечно, правда – зачем мне тебе врать?

— Ну ладно, дай евро, по-родственному – соглашается он.

— Так ты ценишь нашего дедушку? – возмущаюсь я.- Да фотографируй ты, сколько хочешь – он, обиженно, отходит в сторону, освобождая мне место.

Денег я ему не дала… и, честно, сожалею… За живучесть идеи «Детей лейтенанта Шмидта» — платить НАДО!