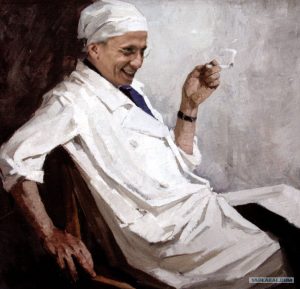

Конец августа. Через несколько дней начинается очередной учебный год – второй год медицинского факультета. По всей территории Советского Союза сознательные студенты с энтузиазмом готовятся помогать труженикам сельскохозяйственного фронта и Литва не исключение. На последнем этаже медицинского факультета заседает комиссия из 16-ти специалистов под председательством профессора патологической анатомии. Повестка дня – выведение на чистую воду студентов-симулянтов, отлынивающих от поездки на поля страны. В фойе толпятся многочисленные студенты и у каждого по идеальной справке, подтверждающей их совершенную или частичную (как повезёт) непригодность к сельскохозяйственным работам. Количество студентов перед дверью практически равно полному составу курса – явка беспрецедентная. Да и как иначе… почти все студенты, по чистой случайности, потомственные медики. Студенты по одному заходят в комнату, где заседает комиссия, и выходят через 1-2 минуты с кислыми физиономиями… не пронесло. Решающее слово в комиссии принадлежит патологоанатому, прозванному, в соответствии с родом деятельности, господином «Вскрытие покажет» — нам живым взывать к нему излишне – его девиз лаконичен и прост: «Пока жив – годен!».

Процесс идёт спорно и быстро, хотя и не весело. Вот зашёл студент на костылях – вышел с постановлением: «Доковыляет! Следующий!». Вот заходит моя подруга, после тяжеленого воспаления лёгких, осложнённого менингитом: «Учиться продолжать можешь – проветриться на свежем воздухе не помешает! Следующий!». Беременная студентка на восьмом месяце, живот под подбородок, плюс справка: «Беременность – не болезнь! В колхозе тоже рожают! Следующий!»

Моя справка – чистый анекдот: воспаление коленной чашечки. В очередной раз заглядываю проверить на какой ноге это самое воспаление. Все мои школьные годы, папа, под моим настырным напором, снабжает меня такой справкой для освобождения от уроков физкультуры. Эти уроки моя «ахиллесова пята». На более серьёзный диагноз папа не соглашается, но прецедент с воспалением когда-то был в наличии и я давлю на это каждый раз, желая усыпить папину совесть. Одна загвоздка: я каждый раз забываю на какой ноге у меня это самое воспаление. «Так какая нога болит?» — спрашивает папа, напуская серьёзный вид.

Короче, шансов у меня намного меньше, если сравнивать с беременной… Хотя… у неё-то не болезнь…

Пока я раздумываю, стоит ли мне делать из себя посмешище и выставлять себя на потеху комиссии, фойе пустеет. Из комнаты высовывается голова секретарши: «Последняя? Заходи». Члены комиссии уже начинают собирать свои бумаги и папки, готовясь на заслуженный перерыв, и игнорируют моё присутствие.

«Да ладно, я поеду» — говорю я, не дожидаясь вопроса. Взгляд шестнадцати пар глаз с удивлением перемещается в моём направлении. «У тебя что? Справки нет?» — спрашивает кто-то из них. «Есть. Вот» — протягиваю обречённо свою такую несолидную бумажку. Патологоанатом вслух зачитывает диагноз и, победно оглядывая присутствующих, подытоживает: «Я же вам говорил – все они тут симулянты, со связями!». «Так я пошла готовиться?» — вопрошаю я. «Само собой! Я лично прослежу за этим!» — подтверждает своё главенство председатель комиссии.

Как по заказу, на второй день пребывания в колхозе, у меня поднимается температура и весь мой организм начинает бунтовать против коллективного общежития на природе. Подробности я упускаю, но тут, даже вызванному для консилиума, специалисту по вскрытиям, сомневаться не приходится: если меня не увезти от греха подальше, вся комната на 25 человек в лёжку, может последовать моему примеру. Диагноз не ясен, но ясно, что отвозить надо. Не дай бог, что-то серьёзное… Содержание моей справки патологоанатом запамятовал, но помнит, что я тоже пыталась отвертеться от поездки и его подозрения, несмотря на клиническую картину, лишают его покоя. Он решает лично отвезти меня домой и потребовать моего полного обследования в стационаре. Как говорили в то время: «слону понятно», что если мне не диагностируют, что-то типа перитонита со смертельным исходом и я не попаду к нему на подтверждение диагноза в охлаждённом виде, он мне своё поражение не простит. Именно так он расценивает мою болезнь, как личное, оскорбительное, профессиональное поражение. Передавая меня из рук в руки моим родителям, он так и предупредил: результаты полного стационарного исследования на стол, иначе – ей придётся искать другое учебное заведение.

В больницу меня положили, исследования провели, над диагнозом мозговала вся гастроэнтерология – не оставлять же коллегу в беде… Диагноз был такой накрученный, что именно профессиональная гордость не позволила господину «Вскрытие покажет» вдаваться в подробности и я, будучи в полном здравии и при наличии категорически отрицающего данный факт документа, была допущена на второй год.

Вот с этого момента и начинается та история, которую я хотела вам поведать.

Впрочем, ещё из предыстории… за год до описываемых событий, я по своей глупости и, к вещей радости моих родных, поступила на медицинский факультет. Причин, побудивших меня подать документы на медицину было всего три. Первая, основная – желание сделать приятное любимому дедушке – он всегда мечтал о внучке-враче. Вторая – географическая близость факультета – через дорогу. Третья – наличие золотой медали и желание доказать, что мне всё по плечу. Одна маленькая деталь добавляла особую пикантность этому выбору – обучение было на литовском — на этом языке я тогда ещё не говорила… Эксперимент удался на славу и на тот момент, о котором я веду речь, я уже целый год преодолевала трудности изучения медицины, освоения двух новых для меня языков (литовского и латыни), неприязнь преподавательского состава к русскому языку (хотя по закону я могла два года сдавать экзамены по-русски), и нарастающее недовольство соучеников, недоумевавших как я умудряюсь, несмотря ни на что, получать повышенную стипендию.

Война была объявлена на первой же лекции по патологической анатомии. Профессор не простил мне своего, только ему понятного, поражения и решил отстоять свою честь довольно оригинальным способом: в огромном зале амфитеатром, для меня был освобожден весь первый ряд, мне было приказано сидеть в самом центре и присутствовать на всех, без исключения, лекциях. В противном случае, лекция отменяется, материал повторяться не будет и всем студентам потока просьба обращаться с претензиями только ко мне.

Полтора часа, первая пара, на литовском, в полном одиночестве, глаза в глаза с господином «Вскрытие покажет»!!! Мозг закипал от перенапряжения…

Своё слово он держал на все 100. Если я опаздывала — лекция не начиналась. Если не приходила – звонили из деканата узнать по какой причине. Не прийти, без серьёзной причины, я не решилась ни разу – боялась подвести весь поток.

Месть свершалась, но моё смирение лишало её желанной сладости… Профессор загрустил… и пошёл ва-банк.

Раз в неделю у нас проходили коллоквиумы – практические занятия по группам. Обычно они начинались с письменной контрольной минут на 10-15. На первом же занятии, приняв из моих рук исписанный листок, профессор поднес его к глазам и изрёк: «По-русски? Я сегодня не в настроении читать по-русски. Придёшь на пересдачу завтра вечером» — с этими словами он аккуратно разорвал мою работу сначала вдоль, потом поперек и отправил четыре прямоугольника прямо в мусорное ведро.

Я отнеслась к этому философски (он был не первым, кто демонстрировал своё неприятие русского языка подобным образом), а группа, скорее всего, просто не обратила внимание на этот инцидент.

Каждую неделю я писала контрольную со всей группой, отдавала её преподавателю, он методично её рвал, я приходила на пересдачу через день и получала свою пятерку (к чести профессора, в этом он был объективен). Готовиться к коллоквиумам я перестала – в запасе у меня всегда было полтора дня…

Теперь, вместо того, чтобы пыхтеть над контрольной, я исписывала бумагу какой-нибудь идиотской фразой, типа: «знание не всегда сила» или «где наша не пропадала». Результат был всегда одинаков: четыре аккуратных прямоугольника плавно пикировали в мусорное ведро… В наших отношениях с господином «Вскрытие покажет» наступила обоюдно удобная стабильность. Я всё больше привыкала слушать лекции на литовском, во многом, благодаря регулярному посещению утренних лекций по патанатомии, у меня всегда было дополнительное время на подготовку к контрольной, да и вопрос контрольной мне был заранее известен… короче, если от добра добра не ищут, то это зло начинало давать добрые всходы.

И тут… В тот день я увлеченно и старательно выписывала сразу две фразы: «Я ничего не знаю. Я ничего не хочу знать.» — целых два листа, убористым почерком… Отдаю листы профессору, но… о ужас! Он их не рвёт, а оглядев группу и попросив тишины, начинает читать мой опус вслух: «Я ничего не знаю. Я ничего не хочу знать.» Все два листа, не пропустив ни одного повтора, в полной тишине…

— Итак, будущие коллеги! Из-за неё вы пошли к декану? Жаловаться на меня? Вот я и проверил, по вашей просьбе. Что теперь скажете?

Ответ прозвучал сразу же и без запинки: « Уважаемый профессор, это было непорядочно и тогда, и теперь. Её винить не в чем. Нам неудобно за Вас!» – отчеканил староста, при полной поддержке группы.

От нереальности происходящего, я оцепенела…

В литовских учебных заведениях того времени существовала очень жесткая субординация. К преподавателю обращались с неизменным «Уважаемый» и далее титул или звание. Ни о каких фамилиях и тем более именах даже речь не шла. Такой вид обращения ставил непреодолимую преграду между преподавательским составом и студентами, по крайней мере на первых курсах. Подойти к преподавателю с вопросом считалось верхом отваги и дерзости, тем паче оспаривать, возмущаться…

То, что происходило в тот момент, было выше моего понимания.

Мы никогда не говорили на эту тему в группе, многим мешала моя повышенная стипендия и пятерки на экзаменах, отношения между нами были приятельскими и корректными, но не дружескими… Что заставило их, ничего мне не говоря, пойти на такой шаг? Предупредили бы…

— Нам было стыдно! Было в этом что-то гадкое… подлое… Вот мы и решили… все вместе…

— Почему вы не сказали мне? Могла бы подготовиться…

— Дело было не в тебе… Нам хотелось чувствовать себя людьми, а не стадом…

***

Эту историю я вспоминала потом не раз. Особенно, когда предавая и бросая в беде, мне говорили: «Пойми нас, войди в наше положение» и были это «друзья»…

Экзамен по патанатомии я сдала «автоматом». Беря мою зачётку, профессор задумчиво произнёс: «Из такой грозной тучи, такой маленький дождик…»

Занавес.